Resensi Buku: Jangan Melupakan Sejarah Resolusi Jihad Nahdlatul Ulama

Jumat, 28 Oktober 2022 | 18:53 WIB

Akhmad Syarief Kurniawan

Kontributor

Belum ada satu pekan, kita merayakan Hari Santri Nasional pada 22 Oktober 2022 lalu, dengan tema “Berdaya Menjaga Martabat Kemanusiaan”. Kita mafhumi bersama bahwa Hari Santri Nasional adalah kado terindah dari Presiden Republik Indonesia, H. Joko Widodo yang dituangkan dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 22 tahun 2015.

Namun dibalik itu semua ada rangkaian proses sejarah yang cukup lama dan panjang yang harus diperjuangkan bangsa Indonesia, khususnya warga nahdliyin, yang lazim dikenal dengan peristiwa Resolusi Jihad.

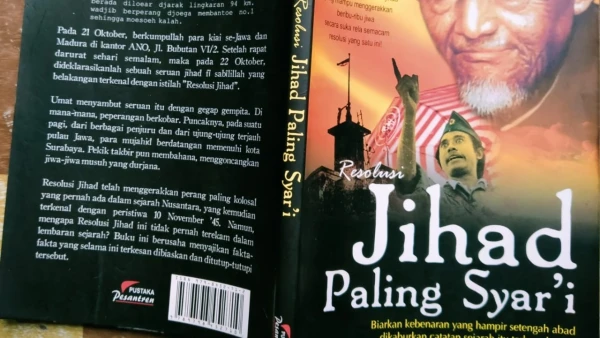

Buku karya sahabat Gugun el Guyanie pengurus PW GP Ansor Daerah Istimewa Yogyakarta masa khidmat 2009-2013 ini, salah satu pintu masuk untuk mengurai latar belakang lahirnya peristiwa Resolusi Jihad.

Buku yang diterbitkan Pustaka Pesantren, Sewon, Bantul, Yogyakarta ini terdiri dari empat bagian utama. Bagian pertama, Yang Disingkirkan dari Lembaran Sejarah. Bagian kedua, NU dan Kebangkitan Tanah Air. Bagian ketiga, Lahirnya Resolusi Jihad, dan bagian keempat, Implikasi Resolusi Jihad, (halaman, xiv).

Bagian pertama, Yang Disingkirkan dari Lembaran Sejarah.

Sejarah berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak bisa dilepaskan dari peran para pejuang muslim, atau lebih tepatnya kaum santri. Kaum santri adalah masyarakat Indonesia yang secara sosial budaya memegang kuat tradisi lokal, namun bersamaan dengan itu, sangat taat terhadap ajaran-ajaran agama, seperti ibadah shalat lima waktu, puasa ramadhan dan membayar zakat.

Kaum santri yang sering dituduh kaum pembaharu sebagai ahli takhayul, bid’ah dan khurafat, memang memiliki latar belakang sosial, tradisional-agraris, yang hidup di pedesaan dengan mayoritas bermata pencaharian sebagai petani. Wajar jika kelompok luar, baik kelompok nasionalis maupun kelompok Islam pembaharu, menstereotipkan kaum santri tradisionalis sebagai kaum yang tidak memiiliki kepekaan terhadap dunia luar, baik isu politik, sosial maupun budaya.

Kondisi riil yang dihadapi kelompok santri-tradisionalis itu tidak lain adalah keterbelakangan, kemiskinan, kebodohan dan kejumudan. Sementara kaum muslim modernis hidup berkecukupan secara ekonomi, baik sebagai pedagang ataupun pegawai pemerintah. Akan tetapi kondisi ini tidak menyebabkan kaum santri tradisionalis menjadi kelompok yang tidak peka terhadap persoalan kebangsaan. Sebaliknya, kaum muslim tradisionalis yang dikomando para kiai baik dalam urusan agama maupun politik, dalam sejarah telah membuktikan loyalitas terhadap tanah air.

Hanya saja, peran kaum bersarung sengaja disingkirkan dari lembar catatan sejarah. Padahal pesantren dengan para kiainya, jauh sebelum terorganisir dalam jam’iyyah Nahdlatul Ulama, sudah terbukti berperan dalam setiap gerakan sosial untuk mewujudkan cita-cita keadilan dan kemerdekaan orang-orang pribumi.

Ada adagium yang popular, sejarah selalu diciptakan oleh penguasa. Artinya siapa yang menang, yang berkuasa, dialah yang berhak membuat cerita dan menulis sejarah. Wajar jika peran kaum tradisionalis-pesantren sulit dilacak, sewajar sejarah tidak pernah berkata jujur tentang peran laskar santri yang terhimpun dalam Hizbullah, maupun laskar kiai yang tergabung dalam Sabilillah, dalam berperang melawan penjajah, (halaman 1-18).

Bagian kedua, NU dan Kebangkitan Tanah Air.

Pada saat didirikan, NU merupakan jam’iyyah diniyyah (organisasi keagamaan) yang melengkapi organisasi – organisasi sosial kebangsaan dan keagamaan sebelumnya, seperti Budi Oetomo (1908-sebagai gerakan kultural-politik), Serikat Islam (1911-gerakan modernis Islam bercorak pendidikan keagamaan). NU sendiri mengambil bentuk dan gerakan keagamaan pada sayap tradisionalis Islam. Seperti Nahdlatul Wathan, Tashwirul Afkar, dan Nahdlatut Tujjar.

Ketiga embrio tersebutlah yang menjadi spirit berdirinya NU. Nahdlatul Wathan menjadi spirit politik yang nasionalis. Tashwirul afkar sebagai spirit intelektual pendidikan, dan Nahdlatut Tujjar sebagai spirit ekonomi. Menengok kembali tiga ruh tersebut adalah keharusan bagi NU. Terutama untuk memandu gerak langkahnya, ditengah arus globalisasi yang semakin membuatnya mengalami disorientasi.

Dimata masyarakat, kiai bukan hanya sebagai panutan dalam soal agama saja, namun menjadi tauladan dalam semua bidang kehidupan, baik itu kehidupan ekonomi, sosial-politik, atau budaya. Jelasnya, peran kiai dalam masyarakat begitu besar, dan ini berdampak pada perubahan kehidupan berbangsa itu sendiri. Fatwa dan wejangannya mampu menjadi energi penggerak kekuatan massa. Wajar jika gerakan melawan penjajah dan musuh-musuh rakyat kiai menjadi pemimpin di garda depan.

Dalam hal mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, para kiai telah membentuk barisan tentara yang popular dengan sebutan “tentara Allah” (hizbullah) dan “jalan Allah” (sabilillah). Laskar Hizbullah dan laskar Sabilillah ini didirikan menjelang akhir pemerintahan Jepang, dan mendapat latihan kemiliteran di Cibarusah, sebuah desa di kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Latihan – latihan itu menghasilkan sejumlah tokoh yang dibelakang hari menjadi pemimpin tentara kita. Laskar Hizbullah sendiri berada dibawah komando spiritual KH. Hasyim Asy’ari dan secara militer dipimpin oleh KH. Zaenul Arifin, adapun laskar Sabilillah dipimpin oleh KH. Masykur, (halaman 19-54).

Bagian ketiga, Lahirnya Resolusi Jihad.

Penulis buku ini yang juga dosen Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, Sleman, Yogyakarta ini menyampaikan, pada masa pasca kemerdekaan, banyak dukungan dan perlawanan berbagai lapisan rakyat Indonesia kepada penjajah Jepang, peristiwa ini muncul di berbagai daerah di Nusantara, antaralain; penyerbuan Tongsi Otsuka di Kota Baru, Kalimantan pada 1 Oktober 1945, pertempuran lima di Semarang 15-20 Oktober 1945, perlawanan pemuda Gorontalo pada 13 September 1945, perlawanan Angkatan Pemuda Indonesia di Aceh pada 6 Oktober 1945, perlawanan di Palembang pada 8 Oktober 1945 dan lain-lain.

Tidak hanya itu, puncaknya adalah kedatangan sekutu ke Indonesia yang diboncengi oleh NICA mengundang perlawanan rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan. Melalui pertempuran sengit pada 10 Oktober 1945, Belanda dan sekutunya telah menduduki Medan, Padang, Palembang, dan Bandung. Pada 19 Oktober 1945, Semarang pun telah dikuasai, sedangkan kota-kota besar di Indonesia bagian timur menjadi jatah Australia.

Melihat situasi ini, Presiden Soekarno mengutus seseorang untuk menghadap kiai kharismatik sekaligus Rais Akbar NU, yakni KH. Hasyim Asy’ari yang berdomisili di Tebuireng, Jombang, Jawa Timur. Melalui utusannya itu Soekarno bertanya kepada KH. Hasyim Asy’ari,” apakah hukumnya membela tanah air, bukan membela Allah, membela Islam atau membela Al-Quran. Sekali lagi, membela tanah air ?

Untuk merespon situasi yang membahayakan kedaulatan tanah air, PBNU kemudian membuat undangan kepada konsul NU diseluruh Jawa dan Madura. Hadratus Syaikh KH. Hasyim Asy’ari memanggil Kiai Wahab Hasbullah, Kiai Bisri Syansuri, dan para Kiai lainnya untuk mengumpulkan Kiai se-Jawa dan Madura. Salah satunya Kiai Abbas Buntet, Cirebon, Kiai Satori Arjawinangun, Kiai Amin Babakan, Ciwaringin, dan Kiai Suja’i Indramayu untuk berkumpul di Surabaya, tepatnya di kantor PB Ansor Nahdlatoel Oelama (ANO) di Jalan Bubutan VI/2, Surabaya.

Setelah rapat darurat yang dipimpin oleh kiai Wahab Hasbullah, akhirnya menemukan titik temu, pada 22 Oktober 1945, Hadratus Syaikh KH. Hasyim Asy’ari atas nama HB Nahdlatoel Oelama mendeklarasikan sebuah seruan jihad fi sabilillah yang belakangan terkenal dengan istilah Resolusi Jihad, (halaman 55-94).

Bagian keempat, Implikasi Resolusi Jihad.

Pemuda NU asal Pati, Jawa Tengah ini, menjabarkan bahwa, ada dua dampak Resolusi Jihad terhadap kehidupan bangsa dan negara Indonesia.

Pertama, dampak politik. Lahirnya Resolusi Jihad,secara politik meneguhkan kedaulatan bangsa Indonesia sebagai negara bangsa (nation state) yang merdeka dari segala bentuk penjajahan. Meski setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, Indonesia selalu berdarah-darah untuk menghadapi masuknya tentara sekutu, agresi militer Belanda pertama dan kedua.

Kedua, dampak militer. Resolusi Jihad, dengan tampilnya laskar Hizbullah dan laskar Sabilillah, berkontribusi besar melahirkan tentara nasional. Tanpa laskar – laskar tersebut yang terkomando dalam Resolusi Jihad untuk mempertahankan kemerdekaan.

Resolusi Jihad NU telah mengorbankan jiwa dan raga para pejuangnya. Namun sampai hari ini, banyak generasi bangsa yang tidak mengenal tragedi bersejarah itu, bahkan generasi NU sendiri. Hal ini dikarenakan, para sejarawan nasional, atas kepentingan penguasa tidak mencatat Resolusi Jihad NU dalam emas sejarah Indonesia, (halaman 95-122).

Meskipun buku ini telah terbit dua belas tahun lalu, namun isinya sangat kontekstual dengan kondisi kebatinan bangsa Indonesia, khususnya warga nahdliyyin. Buku ini sangat penting untuk seluruh lapisan masyarakat Indonesia, khususnya para sejarawan, sosiolog, antropolog, dan lainnya.

IDENTITAS BUKU :

Judul : Resolusi Jihad Paling Syar’i

Penulis : Gugun el Guyanie

Penerbit : Pustaka Pesantren, Sewon, Bantul, Jogjakarta

Tahun Terbit : Cetakan 1, Januari 2010

Tebal : xiv + 128 Halaman

Nomor ISBN : 979-8452-71-2

Peresensi : Akhmad Syarief Kurniawan, Peneliti PC LTN NU Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung/Kontributor NU Online Lampung.

Terpopuler

1

Lafal Bacaan Doa Nabi Ibrahim untuk Keamanan Negeri

2

14 Doa Nabi Muhammad Saw, Cocok Dibaca di Hari Maulid Nabi

3

Hukum Menjarah Rumah Orang Lain saat Unjuk Rasa

4

PCNU Pringsewu Terima Wakaf Tanah untuk Lembaga PAUD di Kecamatan Ambarawa

5

PW GP Ansor Lampung Komitmen Jaga Persatuan lewat Istighotsah dan Doa Bersama Serentak

6

NU Lampung Ketuk Pintu Langit untuk Keamanan dan Kedamaian Indonesia

Terkini

Lihat Semua