Surat Umar bin Khattab untuk Sungai Nil: Keimanan yang Menghapus Takhayul

Sabtu, 9 Agustus 2025 | 08:11 WIB

Wahyu Iryana

Penulis

Keteguhan iman sering kali menjadi pembeda antara kepemimpinan yang hanya bersandar pada kekuasaan, dan kepemimpinan yang dibangun di atas nilai dan kepercayaan yang utuh. Kisah Khalifah Umar bin Khattab dan Sungai Nil adalah contoh kuat dari kepemimpinan spiritual yang melampaui batas tradisi, budaya, bahkan mitos. Peristiwa ini bukan hanya kisah sejarah, melainkan sebuah pelajaran peradaban tentang bagaimana keimanan dapat menghancurkan takhayul yang telah mengakar selama berabad-abad.

Ketika wilayah Mesir ditaklukkan oleh kaum Muslimin pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, bangsa Mesir masih memegang erat tradisi kuno yang diwarisi dari zaman Firaun. Salah satu tradisi paling kontroversial saat itu adalah ritual tahunan untuk “menenangkan” Sungai Nil. Setiap tahun, ketika air sungai mulai surut, masyarakat Mesir melakukan ritual persembahan berupa pengorbanan seorang gadis perawan. Gadis ini dipilih, didandani dengan pakaian indah, dihiasi perhiasan, dan kemudian dilemparkan ke dalam Sungai Nil sebagai bentuk persembahan kepada roh sungai, dengan keyakinan bahwa sungai akan kembali mengalir dan membawa kesuburan bagi tanah mereka.

Gubernur Mesir saat itu, Amr bin Al-‘Ash, adalah sahabat Nabi Muhammad saw dan pemimpin yang tegas. Ketika ia menyaksikan praktik itu hendak kembali dilakukan pasca-penaklukan Islam, ia melarangnya secara terbuka. Ia menyatakan bahwa tradisi seperti itu bertentangan dengan ajaran tauhid, dan Islam datang untuk menghapus segala bentuk penyembahan selain kepada Allah. Namun larangan itu justru menimbulkan keresahan. Sebulan penuh Sungai Nil tidak menunjukkan tanda-tanda akan kembali mengalir. Ketakutan pun menyebar di tengah masyarakat. Mereka percaya bahwa sungai tidak akan pernah naik kecuali ritual tersebut dilakukan kembali.

Amr bin Al-‘Ash yang berada dalam dilema, akhirnya mengirim surat kepada Khalifah Umar bin Khattab di Madinah. Ia menjelaskan situasi yang dihadapi: sungai tidak mengalir, masyarakat panik, dan mereka mulai meragukan kepemimpinan Islam karena tradisi yang mereka anggap sebagai kunci keselamatan telah dilarang. Amr meminta petunjuk, bukan sekadar keputusan administratif, tetapi arahan keimanan yang kuat.

Baca Juga

Kisah Anjing dan Orang-orang Saleh

Umar bin Khattab menjawab dengan cara yang sangat sederhana, namun penuh makna. Ia menulis surat balasan kepada Amr dan menyertakan sebuah nota khusus. Nota itu bukan ditujukan kepada Amr, melainkan kepada Sungai Nil itu sendiri. Umar, sebagai Amirul Mukminin, menulis sebuah surat yang ditujukan langsung kepada entitas alam, sebagai bentuk penegasan spiritual bahwa sungai dan seluruh alam semesta tunduk kepada kehendak Allah, bukan kepada mitos, bukan kepada persembahan, dan bukan pula kepada kebiasaan manusia.

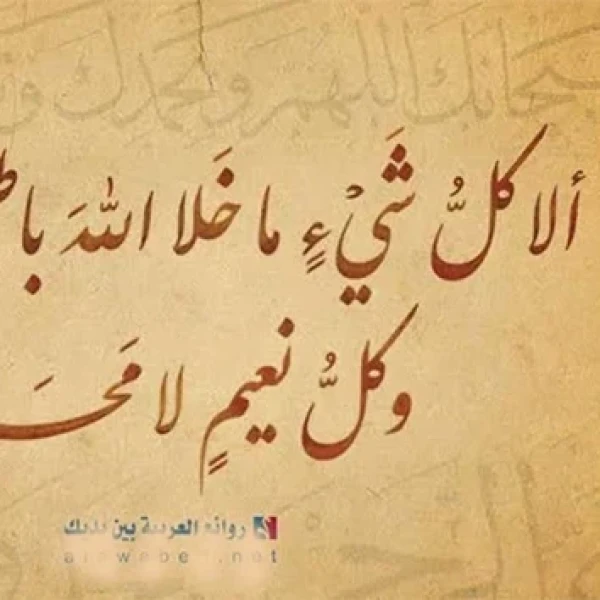

Isi surat Umar bin Khattab tersebut dalam bahasa Arab adalah sebagai berikut:

من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى نيل مصر، أما بعد، فإن كنت تجري من قبلك، فلا تجر، وإن كان الله الواحد القهار هو الذي يجريك، فنسأل الله أن يجريك

Artinya: Dari hamba Allah, Umar, Amirul Mukminin, kepada Sungai Nil di Mesir. Amma ba'du. Jika engkau mengalir atas kehendakmu sendiri, maka janganlah engkau mengalir. Namun jika engkau mengalir atas perintah Allah, Tuhan Yang Maha Esa dan Maha Perkasa, maka kami memohon kepada-Nya agar Dia menjadikan engkau mengalir.

Surat tersebut kemudian dibacakan oleh Amr bin Al-‘Ash di tepi Sungai Nil, lalu dilemparkan ke dalamnya. Menurut riwayat, keesokan harinya, air Sungai Nil naik dengan derasnya. Dalam waktu semalam, air sungai itu kembali mengalir deras, mencapai ketinggian normal yang selama ini mereka tunggu. Banjir sungai pun kembali mengairi tanah-tanah Mesir dan menyuburkan pertanian.

Peristiwa ini menjadi titik balik. Masyarakat Mesir menyaksikan bahwa tanpa tumbal, tanpa ritual lama, dan tanpa korban manusia, air Sungai Nil tetap bisa mengalir. Bahkan, peristiwa itu seolah menjadi tamparan terhadap mitos yang selama ini mereka anggap sebagai kebenaran mutlak. Tradisi pengorbanan itu pun berhenti. Tidak ada lagi ritual melempar gadis ke sungai, dan keyakinan masyarakat perlahan berubah: bahwa alam tunduk pada Tuhan Yang Maha Esa, bukan pada persembahan manusia.

Kisah ini banyak diriwayatkan dalam kitab-kitab sejarah, seperti al-Bidayah wa an-Nihayah karya Ibnu Katsir dan sejumlah literatur klasik lainnya. Meski sebagian ulama menilai sanad kisah ini lemah secara ilmiah, karena terdapat rawi seperti Ibnu Lahi’ah yang dipertanyakan kredibilitasnya, tetap saja peristiwa ini dicatat dan dikutip oleh banyak ahli sejarah karena nilai pelajaran moral dan keimanannya yang sangat tinggi.

Secara geografis, Sungai Nil merupakan sungai terpanjang di dunia, dengan panjang mencapai sekitar 6.650 kilometer. Sungai ini membentang dari Afrika Timur, melewati Sudan, dan mengalir hingga ke Laut Tengah di Mesir. Sungai Nil telah menjadi pusat kehidupan dan kebudayaan Mesir sejak zaman kuno. Karena peran vitalnya, sungai ini kerap dikultuskan sebagai kekuatan spiritual dalam mitologi Mesir kuno. Maka tidak heran jika ia pernah dijadikan objek sesembahan.

Apa yang dilakukan Umar bin Khattab bukan hanya tindakan spiritual, tetapi transformasi sosial yang revolusioner. Ia tidak melarang tradisi secara brutal, tidak pula mengirim pasukan untuk menindak penduduk Mesir. Ia hanya menulis satu surat. Sebuah surat kecil yang bukan hanya mengalirkan air, tetapi juga mengalirkan kesadaran baru. Kesadaran bahwa kekuasaan Allah-lah yang sejati, dan bahwa ritual syirik hanya akan menjerumuskan manusia dalam kebodohan.

Umar juga mengajarkan bahwa pemimpin tidak harus selalu mengandalkan kekuatan fisik atau senjata. Terkadang, cukup dengan keteguhan iman dan kata-kata yang tepat, perubahan besar bisa terjadi. Ia tidak memilih jalan kompromi dengan kebiasaan setempat demi stabilitas. Ia memilih jalan dakwah yang lurus, jalan yang sulit tetapi benar. Ia tidak takut ditentang atau ditinggalkan rakyat. Baginya, kebenaran harus ditegakkan, walaupun sendirian.

Pelajaran dari kisah ini sangat relevan untuk zaman sekarang. Di tengah pesatnya kemajuan teknologi dan informasi, takhayul dan mitos tetap hidup dalam berbagai rupa. Banyak masyarakat modern yang masih terjebak dalam praktik mistik, perdukunan, dan bentuk-bentuk syirik yang dikemas dalam balutan budaya atau spiritualitas lokal. Tidak sedikit pemimpin atau tokoh masyarakat yang justru mendiamkan atau bahkan melestarikan praktik-praktik itu demi keuntungan politik atau penerimaan sosial. Tradisi yang semestinya ditinjau ulang dengan ilmu dan keimanan malah dipelihara sebagai “warisan leluhur”.

Kisah Umar bin Khattab menjadi peringatan bahwa membiarkan takhayul berkembang sama saja dengan menjauhkan masyarakat dari akal sehat. Pemimpin yang beriman harus berani menghapus kepercayaan yang menyesatkan, sekaligus membimbing masyarakat kepada ajaran yang benar. Ini bukan sekadar tugas ulama, tetapi juga tanggung jawab para pemangku kebijakan, pendidik, bahkan media. Dalam dunia yang dipenuhi hoaks dan ilusi digital, bentuk-bentuk “Sungai Nil” modern bisa hadir dalam bentuk kepercayaan terhadap barang gaib, pesugihan, ramalan, atau praktik ritual yang menjauhkan umat dari rasionalitas dan tauhid.

Kepemimpinan seperti Umar sangat dirindukan: pemimpin yang tidak hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi juga membangun pondasi iman, akal, dan etika umat. Kita butuh pemimpin yang berani mengatakan “tidak” pada kebiasaan salah, meski harus berhadapan dengan tekanan massa. Kita butuh pemimpin yang menuliskan “surat” kepada zaman ini surat berupa kebijakan, pendidikan, keteladanan, dan keberanian menyampaikan kebenaran meskipun surat itu awalnya dianggap aneh atau sia-sia.

Kisah Umar dan Sungai Nil juga mengingatkan bahwa spiritualitas dan rasionalitas tidak bertentangan. Surat Umar adalah doa, tetapi juga bentuk logika iman: jika sungai mengalir karena Tuhan, maka mintalah kepada Tuhan, bukan kepada mitos. Inilah bentuk paling tinggi dari tauhid keyakinan bahwa tidak ada daya dan kekuatan kecuali karena Allah.

Akhirnya, surat Umar bin Khattab kepada Sungai Nil adalah warisan peradaban yang tidak boleh kita pandang sebagai legenda belaka. Ia adalah cermin dari keberanian, iman, dan kebijakan. Dalam satu surat pendek, Umar mengajarkan kepada kita bahwa perubahan besar bisa dimulai dari satu langkah kecil yang berakar pada keyakinan kokoh. Keyakinan yang tidak tergoyahkan oleh tekanan budaya, mitos turun-temurun, atau ketakutan kolektif yang diwariskan dari generasi ke generasi. Surat itu menjadi simbol bahwa perubahan sejati lahir dari integritas spiritual, bukan dari manipulasi atau kompromi. Di tengah zaman yang penuh relativisme, di mana nilai-nilai bisa dinegosiasikan demi kenyamanan, Umar menunjukkan bahwa iman bukan untuk dikompromikan ia adalah fondasi dari semua keputusan moral dan sosial.

Lebih dari sekadar surat kepada sungai, surat itu adalah dialog antara langit dan bumi antara wahyu dan kenyataan. Di dalamnya terkandung pesan bahwa pemimpin sejati bukan hanya mengatur urusan dunia, tetapi juga menghubungkan hati manusia kepada Sang Pencipta. Ia tidak berbicara kepada batu atau air karena percaya mereka hidup secara spiritual, tapi untuk menunjukkan kepada manusia bahwa segala sesuatu di alam ini bergerak bukan atas dasar sihir atau persembahan, melainkan atas izin dan ketetapan Allah swt.

Dalam konteks kekinian, surat Umar bisa kita bayangkan sebagai simbol dari segala bentuk pernyataan tegas terhadap praktik-praktik menyimpang: ketegasan terhadap korupsi yang dibungkus adat, terhadap penyimpangan yang diselimuti tradisi, atau terhadap kebohongan publik yang dibenarkan atas nama budaya. Kita butuh “surat Umar” dalam bentuk aturan hukum yang adil, pendidikan yang tercerahkan, dakwah yang santun tapi teguh, serta kepemimpinan yang tidak takut berdiri di atas kebenaran meski harus melawan arus.

Surat itu juga memberi pelajaran penting tentang bagaimana perubahan yang besar sering kali dimulai dari tindakan yang kecil tapi berani. Umar tidak memerlukan pasukan untuk mengubah keyakinan masyarakat. Ia hanya mengirim selembar kertas berisi keyakinan, dan kertas itu menggugurkan berabad abad kepercayaan salah. Ia mengingatkan kita bahwa ketika sebuah prinsip dipegang teguh, ia dapat menjadi lebih kuat dari senjata, lebih tajam dari retorika, dan lebih mengakar dari tradisi.

Surat Umar bin Khattab kepada Sungai Nil adalah warisan peradaban bukan karena spektakulernya keajaiban yang terjadi setelahnya, tapi karena kesederhanaan dan kemurnian pesan di dalamnya, bahwa hanya Allah yang mengatur alam ini, iman harus menuntun tindakan, dan mitos tidak akan pernah bisa berdiri di hadapan cahaya tauhid yang murni.

Mari kita warisi semangat surat itu dalam pikiran, dalam kebijakan, dalam tindakan kita hari ini. Sebab barangkali, zaman kita sedang menunggu seseorang yang cukup berani untuk menulis “surat” baru dan melemparkannya ke arus deras peradaban yang sedang kehilangan arah.

H. Wahyu Iryana, Penulis buku Historiografi Islam

Terpopuler

1

Khutbah Jumat: Mensyukuri Kemerdekaan Tanah Air

2

MUI Tanggamus 2025–2030 Dikukuhkan, Ini Susunan Kepengurusannya

3

Rahasia Hidup Berkah dan Hati Tenang, Cukup Lakukan Ini 100 Kali Sehari!

4

Khutbah Jumat: Kemerdekaan Sesungguhnya adalah Ajaran Rasulullah Saw

5

Ketua PCNU Pringsewu Sebut GP Ansor Organisasi Ideal Bentuk Kepribadian Pemuda

6

Khutbah Jumat: Indonesia Negara yang Bernuansa Islami

Terkini

Lihat Semua